Parteien in Deutschland

Was sind Parteien? Was sind die Aufgaben und Funktionen von Parteien? Wie finanzieren sich Parteien? Und wie können Parteien gegründet werden? Brauchen wir überhaupt Parteien? Diese Seite bietet einen Überblick.

Parteien 2025

Welche Parteien treten bei der Bundestagswahl 2025 aller Voraussicht nach an?

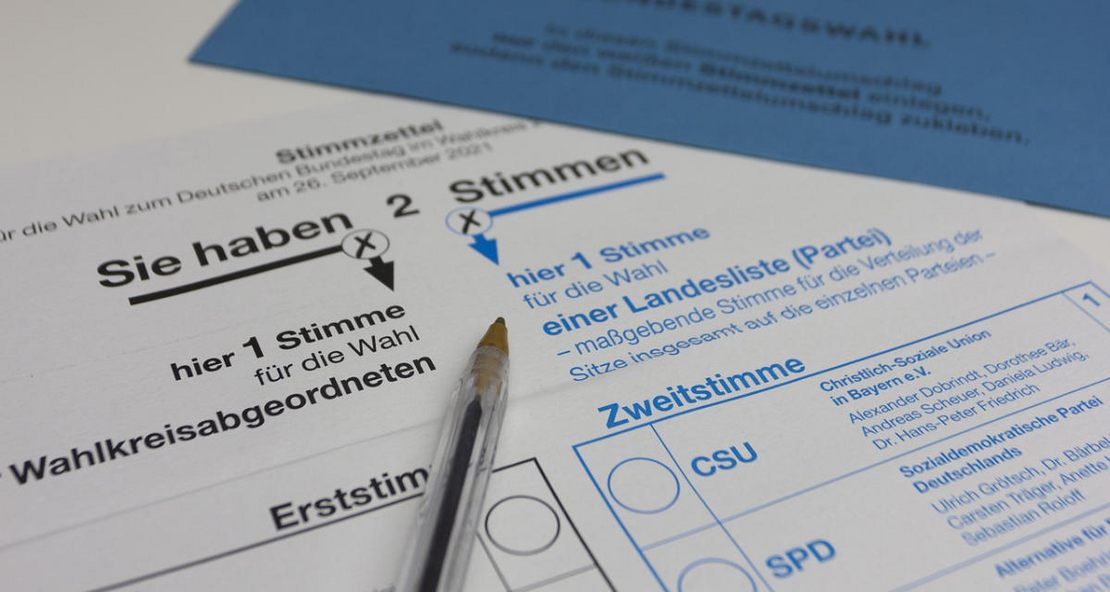

Wahlsystem und Wahlrecht

Was sind Erststimme und Zweitstimme, und warum gibt es die Fünf-Prozent-Hürde?

Was sind Parteien?

Parteien sind Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsame Interessen und politische Vorstellungen haben. Durch Wahlen können Parteien politische Macht in Parlamenten und Regierungen gewinnen, um ihre politischen Ziele zu verwirklichen. Durch ihre Stimme geben Bürgerinnen und Bürger Parteien die Legitimation zur Teilhabe an der politischen Willensbildung auf Zeit. Je mehr Wählerinnen- und Wählerstimmen Parteien gewinnen, desto größer ist ihr politischer Einfluss.

Im Unterschied zu Interessensverbänden und Bürgerinitiativen übernehmen Parteien politische Verantwortung, indem ihre Mitglieder Ämter in Parlamenten und Regierungen bekleiden oder in der Opposition Politik betreiben.

Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen.

Parteiengesetz § 2, Abs. 1.

Die besondere Stellung der Parteien im Grundgesetz

Den Parteien ist im Grundgesetz ein eigener Artikel gewidmet. Selbstverständlich ist dies nicht. In der Verfassung der Weimarer Republik wurden die Parteien nur am Rande erwähnt. Und auch in den Verfassungen anderer demokratischer Staaten finden sich Artikel zu Parteien eher selten. Das Grundgesetz betrachtet Parteien als Verfassungsorgane, die aufgrund ihrer bedeutsamen Funktion für das demokratische System besonderen Schutz bedürfen. Umgekehrt legt das Grundgesetz allerdings auch fest, dass Parteien verboten werden können, wenn sie hinsichtlich ihrer Organisation oder politischer Ziele gegen die Verfassung verstoßen.

Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.

Grundgesetz, Artikel 21, Abs. 1

Welche Aufgaben und Funktionen haben Parteien?

Die zentralen Aufgaben und Funktionen von Parteien lassen sich folgendermaßen beschreiben:

- Parteien artikulieren die Interessen der Bürgerinnen und Bürger.

Sie nehmen ihre Wünsche und Bedürfnisse auf und bringen diese in die Politik ein. Parteien sind dadurch ein wesentlicher Teil des demokratischen Meinungsbildungsprozesses. Darüber hinaus bündeln Parteien den gesellschaftlichen Meinungspluralismus und formen so einen gemeinsamen Willen größerer Teile der Bürgerschaft.

- Parteien haben eine Sozialisations- und Mobilisierungsfunktion.

Hier werden Landesverbände und ihre lokalen Gliederungen in besonderer Weise aktiv, denn sie bieten ihren Mitgliedern und Anhänger:innen die Möglichkeit zur unmittelbaren Mitarbeit. Aber auch durch politische Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit vor Ort binden die Parteien die Bürgerinnen und Bürger in das politische System ein. Wahlkampf — egal auf welcher politischen Ebene — ist ohne die Landesverbände und ihre lokalen Gliederungen nicht denkbar.

Parteien sind damit ein unerlässlicher Teil der politischen Integration.

- Parteien stellen Personal in Parlamenten, Regierungen und Verwaltungen bereit.

Faktisch besitzen sie ein Monopol für die Entsendung von Vertreter:innen in die Parlamente, parteilose Bewerber:innen schaffen es nicht in den Bundestag. Der größte Teil der prominenten Bundespolitiker:innen hat in der Landespolitik Erfahrungen gesammelt.

- Parteien haben eine Regierungsbildungsfunktion.

Ohne die Parteien, die Mittler und Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft, könnten keine mehrheitsfähigen Regierungen gebildet werden. Dieser Funktion werden Parteien sowohl auf der Landes- als auch auf der Bundesebene gerecht. Landesparteien geben in besonderer Art Impulse für das gesamte deutsche Parteiensystem. Sie können auf ihrer politischen Ebene Koalitionen „ausprobieren“, die durchaus Pilotcharakter für den Bund haben können.

- Parteien haben eine Zielfindungsfunktion

Parteien entwickeln Programme, in denen sie darlegen, auf welche Weise sie politischen Herausforderungen und Fragestellungen in verschiedenen Politikfeldern begegnen möchten. Den Bürgerinnen und Bürgern bieten sich hierdurch alternative Entscheidungsmöglichkeiten.

Welche Anforderungen gelten für die Parteien?

Gemäß Grundgesetz Artikel 21 gilt für Parteien ein doppelt freiheitliches Kriterium: Das Prinzip der äußeren Freiheit besagt, dass die Gründung von Parteien jederzeit aus freien Stücken möglich sein muss. Die Gründung einer Partei kann nicht vom Staat erzwungen werden und den Menschen steht es frei, Parteien beizutreten oder diese wieder zu verlassen. Das Prinzip der inneren Freiheit bezieht sich auf das Demokratiegebot. Parteien müssen intern nach freiheitlich, demokratischen Grundsätzen organisiert sein.

Weitere Bestimmungen finden sich im Parteiengesetz. Dort wird vorgeschrieben, dass Parteien ihre politischen Ziele glaubwürdig und mit Ernsthaftigkeit verfolgen müssen:

„Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die [... ]nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten.“

Parteiengesetz, § 2, Abs. 1

Da Parteien zudem demokratisch organisiert sein müssen, gelten weitere Vorgaben:

- Parteien müssen über Satzungen und Programme verfügen (§ 6 PartG). Diese müssen z.B. Aufnahme und Austritt der Mitglieder oder den genauen Ablauf zur Einberufung einer Mitgliederversammlung regeln.

- Parteien müssen eine in den Satzungen festgelegte Gliederung in Gebietsverbände ( § 7) und Organe (§ 8-9) aufweisen, um ihren Mitgliedern die Mitwirkung an den Prozessen der parteiinternen Willensbildung zu ermöglichen.

- Parteien müssen ihren Mitgliedern Rechte gewähren (§ 10), z.B. das gleiche Stimmrecht und die Möglichkeit des Austritts.

- Parteien müssen demokratische Verfahrensregeln einhalten (§ 15). Beschlüsse werden – sofern nicht durch die Satzung anders vorgeschrieben – mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Wahlend er Vorstandsmitglieder sind geheim. Und das Antragsrecht muss so gestaltet sein, dass auch Minderheiten ihre Vorschläge einbringen können.

Aufbau von Parteien

Das Parteien gibt für den Aufbau von Parteien eine gesetzliche Grundstruktur vor. So gilt für Parteien zunächst das Prinzip des regionalen Aufbaus. Parteien müssen in Gebietseinheiten gegliedert sein, wobei die Parteiverbände der unteren Ebenen bestimmte Kompetenzen besitzen müssen. Zudem ist für Parteien eine vertikale Gliederung vorgeschrieben. Das Resultat ist eine Willensbildungskette von unten (den Parteimitgliedern) nach oben (zur Parteiführung). Bedeutet: Die Parteivorstände werden auf regelmäßigen Versammlungen von den Mitgliedern gewählt oder abberufen. Parteien müssen grundsätzlich nach demokratischen Prinzipien organisiert sein.

Wie finanzieren sich Parteien?

Grundsätzlich müssen alle Parteien bei den Wahlen die gleichen Chancen erhalten, für Stimmen zu werben und an der politische Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Dafür benötigen sie finanzielle Mittel.

Die Parteifinanzierung beruht auf fünf Säulen:

- staatliche Mittel

- Mitgliedsbeiträge

- Spenden

- Mandatseinkünfte

- sonstige Einnahmen (zum Beispiel durch Vermögenserträge oder unternehmerische Tätigkeit)

Weitere Infos zur Finanzierung von Parteien inkl. Grafiken veröffentlichte die bpb hier.

Staatliche Finanzierung

Bei den meisten Parteien bilden die staatlichen Mittel die größte Einnahmequelle. Da Parteien eine wichtige Aufgabe in der demokratischen Ordnung spielen, unterstützt der Staat sie. Um Anspruch auf die so genannte staatliche Teilfinanzierung zu haben, müssen sie bei Europa- oder Bundestagswahlen 0,5 Prozent der Wähler:innenstimmen für ihre Liste gewonnen haben oder ein Prozent bei den jeweils letzten Landtagswahlen.

Die Höhe der Mittel, die der Staat für die Parteien ausgibt, ist doppelt begrenzt.

Absolute Obergrenze

2024 liegt die sogenannte absolute Obergrenze, die alle Parteien zusammen in Deutschland vom Staat erhalten können, laut Deutschem Bundestag bei rund 219 Millionen Euro. Diese Maximalsumme muss gerecht an die Parteien verteilt werden. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:

- Der Zuwendungsanteil bezuschusst Einnahmen der Partei durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Für jeden Euro, den die Partei in einem Jahr auf diese Weise einnimmt, gibt der Staat 0,45 Euro dazu. Der Zuwendungsanteil ist allerdings gedeckelt und bezuschusst Einnahmen nur bis zu 3.300 Euro pro Jahr und Person. Bei einer Spende in Höhe von beispielsweise 5.000 Euro werden also nur 3.300 Euro bezuschusst.

Dieses System ermöglicht es, dass auch kleine Parteien an Wahlen teilnehmen und ihren Wahlkampf finanzieren können. Wenn die Summe aller staatlichen Zuschüsse die absolute Obergrenze übersteigt (was häufig der Fall ist), werden die Zuschüsse aller Parteien entsprechend gekürzt.

Relative Obergrenze

Weil Parteien nicht „überwiegend“ vom Staat finanziert werden dürfen, gibt es eine relative Obergrenze. Die besagt, dass die Parteien mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus nicht-staatlichen Mitteln gewinnen müssen. Hat also beispielsweise eine Partei Anspruch auf 10.000 Euro an staatlichen Mitteln durch Wähler:innenstimmen oder andere Faktoren, hat aber im selben Jahr durch Mitgliedsbeiträge, Spenden etc. nur 8.000 Euro eingenommen, so bekommt sie auch nur 8.000 Euro vom Staat.

Parteienfinanzierung in der Diskussion

In der Öffentlichkeit werden hin und wieder Debatten über die staatliche Förderung der Parteien geführt. Kritikpunkte sind die Höhe oder die Verteilung der staatlichen Mittel. Der Bund der Steuerzahler bezeichnet die Parteifinanzierung beispielsweise seit Jahren als zu hoch.

Zudem können Parteien, die aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten, von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. So hat das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil vom Januar 2024 die Partei Die Heimat (früher: NPD) für sechs Jahre von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen.Zuvor hatte das Gericht im Jahr 2017 geurteilt, dass diese Partei zwar verfassungsfeindliche Ziele verfolge, aber nicht verboten werden könne, weil sie keine realistische Chance habe, diese Ziele auch umzusetzen. Es sei aber „dem verfassungsändernden Gesetzgeber vorbehalten“, andere Sanktionsmöglichkeiten gegen verfassungsfeindliche Parteien zu ermöglichen. Daraufhin änderte der Bundestag das Grundgesetz, um diesen Schritt zu ermöglichen.

Weiterführende Info: Bundestag, Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2023 (PDF)

Rechenschaftspflicht

Parteien müssen laut Art. 21 Abs. 1 des Grundgesetzes über ihr Vermögen und die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft ablegen. Das bedeutet, dass sie darlegen müssen, woher sie Geld bekommen haben und wofür sie es ausgegeben haben.

Der aktuelle Rechenschaftsbericht der Bundestagsparteien bezieht sich auf das Jahr 2022 und ist hier veröffentlicht (Stand: Februar 2024). Eine Übersicht über alle Rechenschaftsberichte der vergangenen Jahre veröffentlicht der Deutsche Bundestag. Dort findet man auch die Berichte der Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind.

Der Rechenschaftsbericht wird von einer unabhängigen Stelle kontrolliert und dem Bundestagspräsidenten übergeben. Auch er prüft das Schriftstück und zieht bei Unregelmäßigkeiten die Bundestagsverwaltung hinzu. Seit 2018 wird einer Partei, die sechs Jahre hintereinander keinen Rechenschaftsbericht abgegeben hat, der rechtliche Status als Partei aberkannt.

Rechtliche Grundlagen für die Parteifinanzierung und die Rechenschaftspflicht sind §§ 18 – 32 des Parteiengesetzes.

Parteien in der Glaubwürdigkeitskrise?

Die Kritik an Parteien hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits in den 1980er Jahren bezeichnete der Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis das deutsche Parteiensystem als „überdehnt“ und „abgekoppelt“. Heute zeigt sich gar eine Vielzahl an Symptomen, die auf eine ernsthafte Krise der Parteien hindeutet:

- Insgesamt rückläufige Mitgliederzahlen sowie eine strukturelle Überalterung

- Sinkender Stammwähleranteilt

- Abnehmender Konzentrationsgrad des Parteiensystems (Zersplitterung ⇒ tendenziell immer mehr Stimmenanteile für kleine Parteien)

- Erfolg von Anti-Establishment Parteien

- Vertrauensverlust und schlechte Reputation

Der Vertrauensverlust ist messbar

Das niedrige Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger den Parteien in Deutschland entgegenbringen ist empirisch messbar. Zum Jahreswechsel 2023/2024 äußerten in einer Forsa Umfrage lediglich 13 Prozent der Befragten, den Parteien in hohem Maße zu vertrauen. Und hierbei handelt es sich keineswegs um einen neuen Trend. Vielmehr kommen die Parteien im Vertrauensranking im Vergleich zu anderen demokratischen Institutionen schon seit Jahrzehnten sehr schlecht weg.

Aber: Vertrauen ist parteiisch

Haben Parteien wirklich einen derart schlechten Ruf, wie es die obigen Befunde nahelegen? Tatsächlich ist bei Umfragen über das Vertrauen in Parteien dringend eine Differenzierung vonnöten. Denn: Wer sich von einer bestimmten Partei gut vertreten fühlt, hat nicht automatisch auch gegenüber anderen Parteien ein hohes Maß an Vertrauen (erst recht nicht gegenüber solchem aus dem entgegengesetzten politischen Spektrum). Die Frage nach dem Vertrauen in "„die Parteien“ allgemein mit Ja zu beantworten, wäre eher ungewöhnlich. Umfragen deuten darauf hin, dass sich Bürgerinnen und Bürger oftmals von einer bestimmten Partei gut vertreten fühlen. Der Politologe Ulrich Sarcinelli betont: Repräsentation und Vertrauen sind parteiisch.

Wie gründet man eine Partei?

Nach dem Grundgesetz steht es allen Bürgerinnen und Bürgern frei, eine Partei zu gründen (Art. 21 GG). Ihr Aufbau muss allerdings demokratischen Grundsätzen entsprechen und sie muss öffentlich Rechenschaft darüber ablegen, woher ihre Geldmittel kommen.

Eine Partei entsteht durch Gründung. Die Hinterlegung der Unterlagen in der beim Bundeswahlleiter geführten Sammlung hat für eine Partei weder konstitutive Wirkung noch werden durch diese Hinterlegung Rechte für die Partei begründet. Auch erfolgt durch die Aufnahme in die beim Bundeswahlleiter geführte Sammlung nicht automatisch die Anerkennung als Partei.

Die Anmeldung und Zulassung einer Partei zu Bundestagswahlen richtet sich nach den Vorschriften der Wahlgesetze des Bundes (Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung) und der Länder. Die Entscheidung, ob eine politische Vereinigung als „Partei“ im Sinne von § 2 des Parteiengesetzes anzuerkennen ist, trifft z.B. bei der Zulassung zu Bundestags- bzw. Landtagswahlen der Bundeswahlausschuss bzw. der zuständige Landeswahlausschuss, bei der Entscheidung über die Abzugsfähigkeit von Spenden die zuständige Finanzbehörde.

Parteienverbot

Parteien, die eine Gefährdung der Freiheitlich-demokratischen Grundordnung darstellen, können gemäß Art. 21 des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden.

Wer kann ein Parteienverbot beantragen?

Zur Beantragung eines Verbotsverfahrens berechtigt, sind der Bundestag, der Bundesrat, sowie die Bundesregierung. Betrifft der Verbotsantrag eine Partei, die lediglich in einem einzelnen Bundesland aktiv ist, kann auch die jeweilige Landesregierung einen Verbotsantrag stellen.

Welche Parteiverbotsverfahren gab es bislang?

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es bislang sechs Verbotsverfahren, lediglich zwei davon endeten auch tatsächlich mit einem Verbot. 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei als Nachfolgepartei der NSDAP verboten. 1956 wurde die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verboten. Vier weitere Verfahren endeten ohne Verbot – zuletzt im Jahr 2017 im Falle der rechtsextremen NPD. Das Bundesverfassungsgericht urteilte damals, die Partei sei zwar verfassungsfeindlich, aufgrund ihrer Irrelevanz allerdings nicht akut gefährlich.

Könnten in Zukunft weitere Parteien verboten werden?

In den vergangenen Jahren sprachen sich Vertreter:innen demokratischer Parteien und der Zivilgesellschaft wiederholt für ein Verbotsverfahren der vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften AfD aus. Ob es zu einem Verbotsverfahren kommt, ist derzeit noch unklar.

Was spricht gegen Verbotsverfahren?

Das Verbot einer Partei ist ein großer Eingriff in die parlamentarische und freiheitliche Demokratie. Die Wahl- und Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger werden beschränkt und auf demokratischem Wege gewählte Abgeordnete verlieren ihr Mandat. Auch die Wirkung eines Verbots ist umstritten. Ein Verbot könnte die Anhänger der betreffenden Partei in den Untergrund treiben, wo sie weitaus schwieriger zu überwachen sind. Und: Ein Verbot löst noch lange nicht das Problem, dass Menschen aufgrund wie auch immer gearteten Unzufriedenheiten, ein entsprechendes Gedankengut vertreten. Scheitert ein Verbotsverfahren, kann sich die Partei, gegen welche das Verfahren gerichtet war, sogar mit ihrer (vermeintlichen) Grundgesetzestreue rühmen.

Links

Bundeszentrale für politische Bildung:

Letzte Aktualisierung:November 2024, Internetredaktion der LpB BW